Физики из ВШЭ рассказали, как управлять вихрями в двумерной турбулентности

Как поведение турбулентных потоков меняется под действием внешнего воздействия, выяснили исследователи Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН и факультета физики НИУ ВШЭ. Они показали, что даже небольшое подкручивание извне может стабилизировать систему, продлевая жизнь крупных вихрей. Такие результаты помогут точнее моделировать атмосферные и океанические потоки. Работа опубликована в журнале Physics of Fluids.

Турбулентность — кажущееся беспорядочным движение воды и воздуха, которое возникает, когда потоки вещества начинают двигаться с очень высокой скоростью. В состоянии турбулентности потоки жидкости постоянно перемешиваются, ломаются, вихри распадаются на маленькие, иногда исчезают или, наоборот, собираются в крупные.

Хотя ученые знают условия возникновения турбулентных потоков, для описания их поведения и эволюции приходится использовать сложные математические модели со множеством параметров. Чтобы понять поведение реальных систем, например атмосферы и океанов Земли, исследователи моделируют динамику турбулентности в упрощенном виде — изучают ее на плоскости вместо объема.

Законы турбулентности в трехмерных и двумерных системах кардинально различаются. В трехмерных турбулентных системах энергия движется по прямому каскаду: большие потоки склонны распадаться на маленькие, энергия которых после выделяется в виде тепла. В плоских системах турбулентность проявляется иначе. Двумерная конфигурация заставляет энергию перемещаться по обратному каскаду: мелкие вихри стремятся объединяться в крупные.

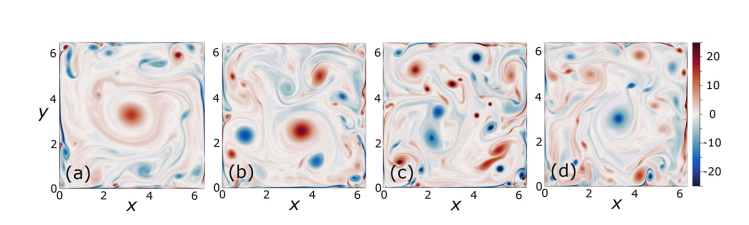

Научный сотрудник ИТФ имени Л.Д. Ландау РАН и Международной лаборатории физики конденсированного состояния НИУ ВШЭ Владимир Парфеньев и студентка магистратуры факультета физики НИУ ВШЭ Алиса Шиканиан смоделировали поведение турбулентных вихрей на плоскости. Они изучили динамику жидкости в квадратной ячейке.

Ученые рассмотрели случай, в котором к двумерной системе прикладывают постоянный внешний крутящий момент, как будто потоки дополнительно закручивают извне. Оказалось, что добавление совсем небольшого внешнего подкручивания способно увеличить время жизни крупных вихрей и стабилизировать поведение системы.

Математическое моделирование позволило определить, как толщина пограничного слоя у стенок, где происходит рассеяние энергии, зависит от параметров изучаемой системы. Скорость жидкости у границ в проведенном моделировании вела себя так же, как в лабораторных экспериментах с мыльными пленками других исследовательских групп: увеличивалась при удалении от стенок по закономерностям одного типа. При этом в системе образовывались крупные вихри, обратный каскад энергии не останавливался и доходил до размеров системы.

Владимир Парфеньев

«Самый важный для нас результат — точное понимание того факта, что трения жидкости только о стенки недостаточно для остановки обратного каскада энергии в двумерной системе, вихри жидкости всегда будут стремиться собраться в крупные структуры. Так или иначе энергия в системе накапливается на крупных масштабах — именно так из хаоса образуется порядок», — рассказал Владимир Парфеньев.

Полученные учеными результаты расширяют понимание процессов, управляющих формированием крупномасштабных структур в двумерной турбулентности, и создают прочный фундамент для будущих исследований в этой области. Занимающиеся науками о Земле ученые смогут использовать результаты работы для уточнения прогностических моделей океанических и атмосферных течений.

Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект 23-72-30006.

Вам также может быть интересно:

Серьезный вызов: студенты Вышки исследуют глобальные технологические тренды и стартапы

В НИУ ВШЭ подвели промежуточные итоги совместного исследовательского проекта с компанией ЭФКО: студенты представили результаты исследований и рассказали о дальнейших планах. Проект ориентирован на вовлечение студентов в прикладные исследования по трем крупным направлениям: анализ глобальных технологических стартапов, изучение культурного кода и созидательного потенциала общества, а также прогнозирование социально-экономического развития России.

В НИУ ВШЭ пройдет II конгресс «Генетика и сердце»

Высшая школа экономики, Национальная исследовательская лига кардиологической генетики (НИЛКГ) и Центральная государственная медицинская академия (ЦГМА) Управления делами Президента РФ организуют II Конгресс с международным участием «Генетика и сердце». Мероприятие состоится 7–8 февраля 2026 года в Центре культур НИУ ВШЭ.

Ученые ВШЭ выяснили, как сила авторитета формирует доверие

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

МИЭМ ВШЭ и Инновационный центр «Альфачип» заключили соглашение о сотрудничестве

Среди основных задач — совместные проекты в области микроэлектроники, участие специалистов компании в сопровождении научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Также планируется подготовка совместных научных публикаций, организация производственной практики и стажировок студентов, повышение квалификации специалистов компании.

«Я — профессионал»: ВШЭ — в лидерах по числу студентов в заключительном этапе

С сентября самые талантливые студенты со всей страны боролись за право стать частью вселенной карьерных возможностей «Я — профессионал» и получить доступ к бонусам при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, стажировкам в известных компаниях-партнерах («Яндекс», Сбербанк, ВТБ, РЖД и др.) и денежному вознаграждению до 300 000 рублей. Вышка вошла в число лидеров по количеству студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», который состоится с февраля по апрель 2026 года.

Математик из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде нашел способ решить уравнение, нерешаемое с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики. Результаты работы опубликованы во Владикавказском математическом журнале.

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.

В Вышке повысят квалификацию руководители, отвечающие за информационную безопасность

В НИУ ВШЭ стартовал набор на программу повышения квалификации «Кибербезопасность как стратегия», выпускники которой будут внедрять на своих предприятиях лучшие практики стратегического и операционного управления информационной безопасностью. Начало занятий запланировано на 16 марта. В чем актуальность программы, на кого она рассчитана и чему будут обучать слушателей, рассказал ее руководитель, директор Центра программных разработок и цифровых сервисов МИЭМ НИУ ВШЭ Антон Сергеев.

НИУ ВШЭ, MR и ГК «А101» будут готовить специалистов по территориальному развитию

В 2026 году на факультете городского и регионального развития (ФГРР) Вышки открывается новая образовательная программа бакалавриата «Девелопмент и городское планирование». Ключевые партнеры образовательной программы — компания MR и Группа компаний «А101».

МИЭМ ВШЭ проведет XXX, юбилейную межвузовскую конференцию имени Е.В. Арменского

20–27 апреля в Московском институте электроники и математики имени А.Н. Тихонова ВШЭ пройдет главное для МИЭМ научное студенческое событие года — юбилейная, XXX ежегодная межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов имени основателя и первого ректора МИЭМ Евгения Викториновича Арменского. В конференции могут принять участие студенты, аспиранты вузов и молодые специалисты, работающие в сфере электроники, в ИТ-области, телекоммуникациях, материаловедении. Отдельная секция конференции открыта для школьников.