«Мы убедились, что университет может не только построить спутник, но и поддерживать его работу»

Завершил свою работу на орбите первый спутник Вышки. Более 35 тыс. часов безаварийной работы, 1 млрд км (24 600 витков вокруг Земли), сотни полноформатных сцен земной поверхности площадью 320 тыс. кв. км. «Вышка.Главное» рассказывает о результатах спутниковой миссии и планах на ближайшее будущее.

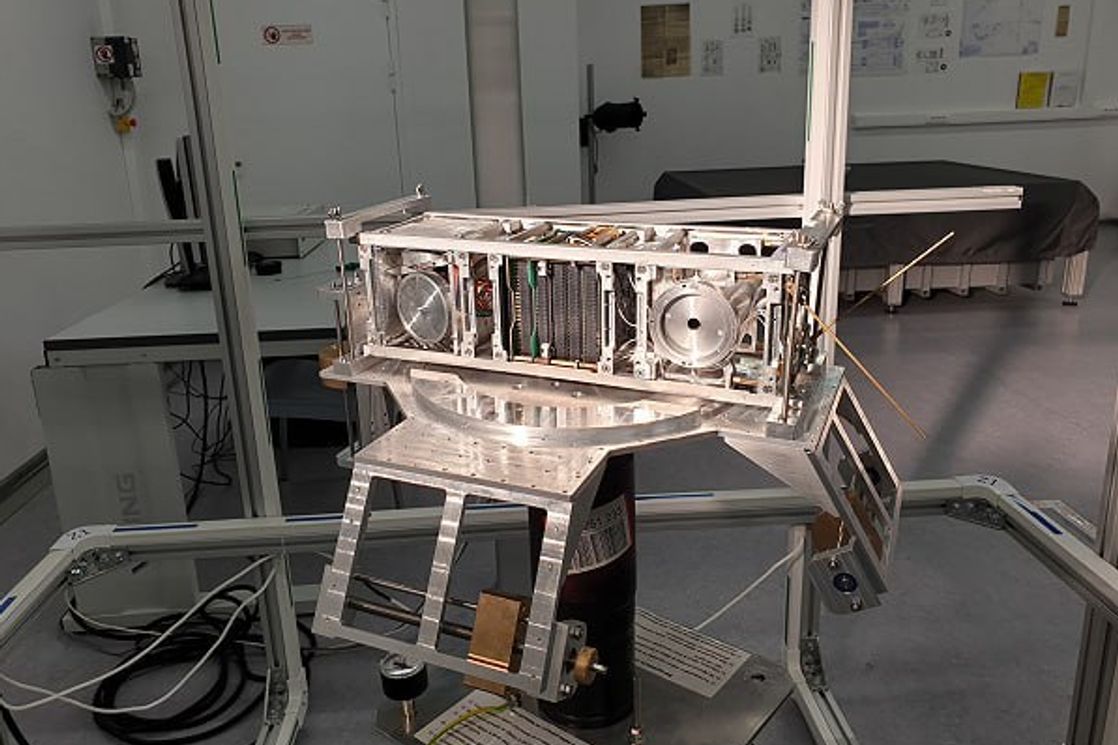

Спутники CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE — первые университетские кубсаты НИУ ВШЭ и образовательного центра «Сириус». Уже утром в глобальном каталоге SatNOGS оба аппарата получили метку Decayed, что официально говорит о завершении четырехлетней орбитальной миссии, которая продлилась втрое дольше их формальной гарантии в один год и почти вдвое перекрыла статистически надежный рубеж для стандартных CubeSat-платформ.

Стартовав 22 марта 2021 года на коммерческом рейсе «Союза-2.1а» с блоком «Фрегат», пара трехюнитовых спутников вышла на солнечно-синхронную орбиту около 550 км высотой вместе с еще тремя десятками попутчиков. Первоначальный расчетный ресурс платформы OrbiCraft-Pro — 12 месяцев активной работы — был выбран именно как компромисс между стоимостью и статистикой: по отраслевым оценкам, вероятность сохранения работоспособности классического CubeSat спустя год после запуска не превышает 60%. Тем более впечатляющим выглядит финальный счет: четырехлетний безотказный марафон длиной около 1 млрд км (24 600 витков), что эквивалентно нескольким десяткам рейсов Земля — Марс туда-обратно. Финальное снижение орбиты началось в апреле — мае 2025-го, когда перигей обоих аппаратов опустился ниже 200 км; расчетные модели показывали линейный рост аэродинамического сопротивления.

Главную научную программу обеспечила первая в мире плоская гармоническая дифракционная линза диаметром 10 мм, встроенная в 3D-печатный металлический корпус камеры. Серия калибровочных съемок доказала, что ультратонкая оптика выдает изображение сопоставимой с классическими стеклянными схемами резкости; результаты описаны в статье Remote Sensing, 14 (9): 2230 (2022). Всего пара спутников собрала более 320 полноформатных сцен земной поверхности, от ячеистых облаков Баренцева моря до весеннего паводка на Волге, суммарной площадью свыше 300 тыс. кв. км — именно эту отметку команда НИУ ВШЭ фиксировала на трехлетнем рубеже миссии.

Надежность бортовой электроники превзошла даже оптимистичные прогнозы: совокупная наработка критичных модулей превысила 35 тыс. часов без единого аварийного перезапуска. Важную роль здесь сыграла выбранная концепция прозрачного канала — радиолюбительский формат AX.25 в диапазоне UHF. Благодаря этому только сеть наземных станций SatNOGS успела принять и расшифровать свыше 4 тыс. сеансов (тройка лидеров-наблюдателей выходила в эфир практически ежедневно до самого падения), а каждая успешно декодированная посылка в режиме реального времени появлялась в открытом API SatNOGS.

Миссия стала и яркой образовательной площадкой: за четыре года через смены Центра управления полетами МИЭМ прошло больше 15 студентов, а школьники «Сириуса» впервые получили возможность планировать настоящие орбитальные эксперименты — от составления суточных графиков связи до обработки полученной телеметрии. Именно этот опыт породил идею ежегодных запусков: в 2022 и 2023 годах на орбиту ушли CubeSX-HSE-2 и CubeSX-HSE-3, уже с новыми полезными нагрузками и усовершенствованными модулями.

Таким образом, CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE закрыли все заявленные задачи: продемонстрировали работоспособность сверхлегкой дифракционной оптики, собрали сотни ценных снимков, стали витриной открытых данных для любителей и профессионалов и, главное, подготовили новое поколение инженеров малых космических аппаратов. Кубсаты расплавились в плазменной шапке на высоте порядка 80 км, но код, данные и накопленный опыт уже перешли в руки очередных участников программы Space-π, для которых четырехлетний рекорд первых университетских спутников служит теперь планкой, а не недостижимой мечтой.

На орбите тем временем продолжает работу CubeSX-HSE-3, запущенный в июне 2023-го: он ежедневно передает тысячи сообщений, а его телеметрия подтверждает штатную работу бортовой электроники, солнечные панели стабильно заряжают аккумуляторные батареи.

В четвертом квартале 2025 года на солнечно-синхронную орбиту планируется отправить новый спутник, а в 2026-м ожидается запуск шестого спутника, ориентированный на эксперименты с новыми материалами. Таким образом, будет утроен объем научных данных.

Дмитрий Абрамешин

Руководитель Центра управления полетами, ведущий инженер УИЛ ФБКАиС МИЭМ НИУ ВШЭ Дмитрий Абрамешин отметил: «Мы убедились, что университет может не только построить спутник, но и поддерживать его работу продолжительное время. CubeSX-HSE-3 уже пополняет архив свежими данными, а аппараты, которые мы планируем вывести в 2025 и 2026 годах, получат бортовую обработку данных и докажут, что даже кубсат способен стать полноценной орбитальной лабораторией».

Вам также может быть интересно:

В ВШЭ создан департамент кибербезопасности

В Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ открылось новое подразделение. Среди его задач — объединение образовательных, научных и экспертных ресурсов МИЭМ в области информационной и компьютерной безопасности, расширение портфеля образовательных программ, укрепление партнерства с лидерами индустрии и позиций ВШЭ как ведущего центра компетенций в области кибербезопасности.

Серьезный вызов: студенты Вышки исследуют глобальные технологические тренды и стартапы

В НИУ ВШЭ подвели промежуточные итоги совместного исследовательского проекта с компанией ЭФКО: студенты представили результаты исследований и рассказали о дальнейших планах. Проект ориентирован на вовлечение студентов в прикладные исследования по трем крупным направлениям: анализ глобальных технологических стартапов, изучение культурного кода и созидательного потенциала общества, а также прогнозирование социально-экономического развития России.

В НИУ ВШЭ пройдет II конгресс «Генетика и сердце»

Высшая школа экономики, Национальная исследовательская лига кардиологической генетики (НИЛКГ) и Центральная государственная медицинская академия (ЦГМА) Управления делами Президента РФ организуют II Конгресс с международным участием «Генетика и сердце». Мероприятие состоится 7–8 февраля 2026 года в Центре культур НИУ ВШЭ.

Ученые ВШЭ выяснили, как сила авторитета формирует доверие

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

МИЭМ ВШЭ и Инновационный центр «Альфачип» заключили соглашение о сотрудничестве

Среди основных задач — совместные проекты в области микроэлектроники, участие специалистов компании в сопровождении научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Также планируется подготовка совместных научных публикаций, организация производственной практики и стажировок студентов, повышение квалификации специалистов компании.

«Я — профессионал»: ВШЭ — в лидерах по числу студентов в заключительном этапе

С сентября самые талантливые студенты со всей страны боролись за право стать частью вселенной карьерных возможностей «Я — профессионал» и получить доступ к бонусам при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, стажировкам в известных компаниях-партнерах («Яндекс», Сбербанк, ВТБ, РЖД и др.) и денежному вознаграждению до 300 000 рублей. Вышка вошла в число лидеров по количеству студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», который состоится с февраля по апрель 2026 года.

Математик из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде нашел способ решить уравнение, нерешаемое с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики. Результаты работы опубликованы во Владикавказском математическом журнале.

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.

В Вышке повысят квалификацию руководители, отвечающие за информационную безопасность

В НИУ ВШЭ стартовал набор на программу повышения квалификации «Кибербезопасность как стратегия», выпускники которой будут внедрять на своих предприятиях лучшие практики стратегического и операционного управления информационной безопасностью. Начало занятий запланировано на 16 марта. В чем актуальность программы, на кого она рассчитана и чему будут обучать слушателей, рассказал ее руководитель, директор Центра программных разработок и цифровых сервисов МИЭМ НИУ ВШЭ Антон Сергеев.

НИУ ВШЭ, MR и ГК «А101» будут готовить специалистов по территориальному развитию

В 2026 году на факультете городского и регионального развития (ФГРР) Вышки открывается новая образовательная программа бакалавриата «Девелопмент и городское планирование». Ключевые партнеры образовательной программы — компания MR и Группа компаний «А101».